無垢材

今回は無垢材、無垢フローリングについてお話しをさせて頂きます。

無垢木材とは、天然の木からとれる1枚の板そのもののことです。

その特徴は、まず調湿作用があります。湿度が高い夏場は水分を吸収し、湿度が低いと放出します。ということは、夏は湿気を吸って膨らみ、冬は乾燥して縮んできます。

無垢のフローリングを貼ると隙間ができたりするのはこの原理となります。

そしてなによりあたたかみがあります。足や手触りもよく、寝転んでも気持ちが良いもので、いつまでも触っていたくなるような、ぬくもりがあります。 これは無垢材は熱伝導率が低いためでもあります。ある意味断熱材ですね。

無垢には表情もあります。天然の表情です。キャラクターともいうのですが、まさに1枚1枚に個性があります。

木の種類にもよりますが、濃い色の心材があり、薄い色の辺材があったり、トラフと呼ばれている虎の斑紋のような模様があったりと様々です。

辺材

辺材  トラフ

トラフ

又、木目が強いもの、弱いものもあります。強いと個性が強く見え、弱いと穏やかな雰囲気になります。

木目が強い

木目が強い  木目がおとなしい

木目がおとなしい

色も木種によって違います。明るめの色、中間色、濃いダークな色合いのもの、赤みがかっていたり、黄味がかっていたりします。

フローリングを選ぶときには、お好みの色で決められる方も多いのではないでしょうか。

濃い色

濃い色  薄い色

薄い色  中間色

中間色

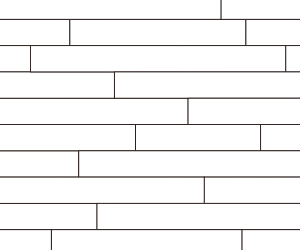

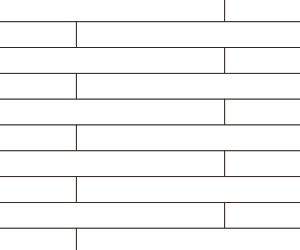

最後に貼り方のご紹介をさせて頂きます。ある一定の空間だけ、違う貼り方をされても、個性が出てよいものです。

乱尺貼り

乱尺貼り

りゃんこ貼り

りゃんこ貼り

すだれ貼り

すだれ貼り

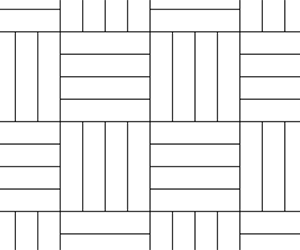

パーケット貼り

パーケット貼り

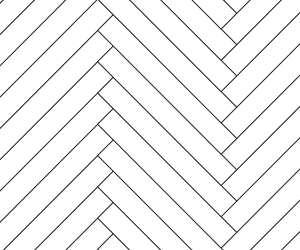

ヘリンボーン貼り

ヘリンボーン貼り

中野区の工務店 小河原建設 石田でした。

気になるフローリングはございましたでしょうか。

気密と換気と湿度

中野区の工務店 小河原建設の池田です。

先日は、断熱性能を書かせて戴きました。

断熱性能は健康と快適にとって非常に大切なことですが

断熱性能を性能表通りに効果を発揮するには

気密性能が大切になります。

高断熱でも低気密ですと熱が自由に出たり、入ったりしてしまうので

高気密にして、熱の出入りを無くすことがまず必要です。

しかし!!

高気密にしてしまうと今度は隙間が無くなりますので

室内に溜った湿気(湿度)が室温によって溜められる湿気(絶対湿度)

が違いいますが、許容値(相対湿度)を超えてしまうと結露してしまいます。

結露を繰り返すとカビが生えたり、木材が腐朽したりと

ろくなことがありません。

それを阻止する為、今度は計画換気が必要になってきます。

基本的に建築基準法で1時間当たりに建物内部の空気を半分入れ替え

なければいけないと決められています。

ですので各室に給気口を設置し、またトイレやユニットバス等で

24時間換気扇で排気をしてあげなければいけません。

気密(C値)が1.0㎠/㎡くらいであれば上記でよいと思いますが、

熱交換型第一種換気設備(給気と換気を機械で行う)の場合、

気密(C値)を0.5㎠/㎡以下が望ましいと言われています。

(日本住環境株式会社 HP 引用)

また暖房で石油ストーブやガスストーブを使用する場合も

湿気が出ます。一酸化炭素中毒の恐れもありますので

定期的な換気が必要になってきます。

従いまして、快適に過ごすためには断熱・気密・換気は

ワンセットで考える必要があります。

導入できる設備機器や技術も多岐にわたり、金額もピンキリです。

住まいづくりは間取りやデザインだけでは快適に過ごせません。

本当、断熱と気密、湿度と結露の関係は奥が深いです。

紙面の関係上、今回は分かりやすく表面的なことを書きましたが、

詳しくお聞きになりたい方は

中野区の工務店 小河原建設の池田までご連絡下さいませ!

助成金のはなし

こんにちは。

中野区工務店、小河原建設の谷内です。

2022年11月8日に住宅の省エネ化への支援強化に関する予算案が閣議決定されました。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅の省エネ化の支援を強化するため、国土交通省は、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する住宅の新築を支援する新たな補助制度を創設。

また、国土交通省、経済産業省及び環境省は、住宅の省エネリフォーム等に関する新たな補助制度をそれぞれ創設するとともに、各事業をワンストップで利用可能とするなど連携して支援を行うとの事です。

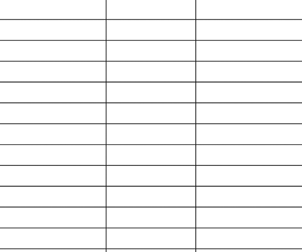

内容は、以下となります。

①:こどもエコすまい支援事業

既設の「こどもみらい住宅支援事業」に続く補助金です。

<新築>

子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築でZEH住宅(強化外皮基準かつ再エネ除く一次エネルギー消費量▲20%以上)

→補助額100万円

<リフォーム>

1:住宅の省エネ改修

2:住宅の子育て対応改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等(①の工事を行った場合に限る。)

→上限30万円

補助金の利用には、工務店等の事業者登録が必要ですが、「こどもみらい住宅支援事業」に事業者登録されていれば、「所定の手続きにより反対の意思表示がなされた場合を除き、本事業の事業者登録の希望を有することを表明したもの」とさるそうです。

対象期間は、2022年11月8日以降に請負契約を行った物件ですが着工時期については事業者登録以降(事務局が開設されて以降)となります。事務局開設は12月中旬予定とのことです。

②:住宅の断熱性向上のための先進的設備導入促進事業等 【経済産業省・環境省】

高断熱窓への断熱改修工事に対して支援。

工事内容に応じて定額補助。(補助率1/2相当等。1戸あたり最大200万円を交付)

こちらの事業についても、「こどもエコすまい支援事業」と同じく事業者登録が必要ですが、「こどもみらい住宅支援事業」の事業者登録をされている方は基本的には自動で登録される予定です。

対象期間は、2022年11月8日以降に請負契約を行った物件ですが、着工時期は事業者登録以降(事務局が開設されて以降)です。

事務局開設予定は2023年1月予定とのことで「こどもエコすまい支援事業」と時期が異なります。

いずれの補助事業にも各種制約があり、現時点では未決定の部分や今後変更がある場合もありますが、

現在の物価高の中で住まいづくりを考える方にとっては、メリットのある話だと思います。

詳細につきましては、下記の国交省HPをご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001119.html

小河原建設 住宅事業部 谷内

断熱性能について

中野区の工務店 小河原建設の池田です。

先日は、脱炭素、パッシブデザインと書かせて戴きました。

省エネに関して、新築では一番手っ取り早いのが断熱性能を上げることです。

断熱性能を上げるためには何をするのか!?ということですが、

天井・壁・床下のいわゆる外皮と呼ばれる家の外周部分の断熱材を

高性能な仕様にする。また窓サッシを高性能な仕様にする。

(気密性能も重要)

気密性にもよりますが、たったこれだけで劇的に断熱性能が向上します。

即ち、熱が逃げにくく、入りづらい。暖房も冷房も効率が良くなります。

断熱性能も段階的に指針が変わってきました。

昭和55年(旧省エネ基準 等級2)、平成4年(新省エネ基準 等級3)、

平成11年(次世代省エネ基準 等級4)、

令和4年(更に上位等級が定められました 等級5、6、7)と

いう具合に基準が高められてきました。

ちなみに昭和55年以前は断熱材をいれなくてもよい基準でした。

昭和55年の断熱基準と令和4年施行の基準の等級6ではどれくらい

違うかといいますと数値で言いますと1.67→0.46(小さいほどよい)

約4倍も断熱性能が違います。

エアコンでの冷暖房の年間電気代で換算しますと本当にだいたいですが、

120,000円→30,000円

(使い方や設定、電気代の単価にもよるので超概算です)

約4倍も金額が違います。また気密性能や断熱材の施工品質によっても

熱の損失が考えられるので実数値はもっと差があると思います。

数値にはキリがありませんが、東京都(断熱性能 地域区分 Ⅵ地域)では

断熱性能は等級6(HEAT20 GⅡ)

0.46w/m2・K、気密性能 1.0cm2/m2以下で

あれば十分ではないかなと思います。

WHOで室内の快適温度の指標がありますが、上記の数値を満たした

住まいは真冬に就寝時20℃あった室温が6時間後の朝、15℃程度の

室温を保っているかと思います。

詳しくお聞きになりたい方は

中野区の工務店 小河原建設の池田までご連絡下さいませ!

気密とサッシに関しては次回以降、お楽しみに!!

中野区の工務店『小河原建設』

▽▲▽▲▽▲▽▲小河原建設の住まいづくり資料請求はこちら▽▲▽▲▽▲▽▲

——————-都心で暮らす本物の木の家モデルハウス——————

<完全予約制にて公開中!!>

https://www.ogawara.co.jp/event/id1479/

********小河原建設YouTube*********

「現場キレイ」「モデルハウスルームツアー」などなど

見どころ満載!!

https://www.youtube.com/channel/UCgrhem9I3neg60Qn3seAO4w

その他最新情報はこちら🏠↓↓↓↓

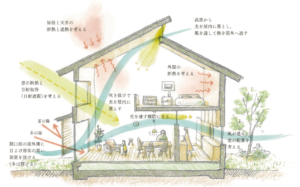

パッシブデザイン

パッシブデザインとは何ぞや?

簡単にいいますと、自然のエネルギーを

最大限利用し、少ないエネルギーで快適な暮らしをすること。

即ち、省エネで世界に貢献し、且つ快適な暮らしは変えない、

持続可能な社会をつくる私たちの責任を果たすと言う事なんです。

具体的にいいますと、

・断熱性能・気密性能を高め、冷暖房効率を上げる。

・夏の暑い日射を遮蔽し、冷房効率を上げる。

・自然の風を取り込み、冷房時間を減らす。

・自然光を利用して照明時間を減らす。

・冬の日射熱を利用して暖房効率を上げる

以上が主な効果です。

これを敷地の特性に合わせ、設計をしていくのです。

建物配置、軒の出、窓のサイズ、断熱性能レベル、などなど

創エネも含め、検討が必要です。

都内の限られた敷地の中では様々な制約もあり、全て

取り入れることは難しいですが、

『断熱性能を上げる』、『気密性を確保する』、

『夏の日射を遮蔽する』、『自然の風を利用する』

上記の4つは大抵の敷地で対応可能です。

我が社では敷地環境調査という敷地の特性を調査し、光の道・風の道を読み、敷地の特性を設計者が理解し、パッシブデザインしています。

費用は多少かさみますが、少しでも暖冷房時間を減らし、省エネルギーだけど快適な暮らしを実現できる。しかも次世代に対して持続可能な社会に貢献する。

素敵なことだと思いませんか!?

皆様の持続可能な社会に対応した住まいづくりを是非当社で

お手伝いさせて戴きたいです。ご連絡お待ち申し上げます。

住宅事業部長 池田

▽▲▽▲▽▲▽▲小河原建設の住まいづくり資料請求はこちら▽▲▽▲▽▲▽▲

——————-都心で暮らす本物の木の家モデルハウス——————

<完全予約制にて公開中!!>

https://www.ogawara.co.jp/event/id1479/

********小河原建設YouTube*********

「現場キレイ」「モデルハウスルームツアー」などなど

見どころ満載!!

https://www.youtube.com/channel/UCgrhem9I3neg60Qn3seAO4w

その他最新情報はこちら🏠↓↓↓↓

脱 炭 素

『脱炭素』

脱炭素とは、地球温暖化の原因となる代表的な温室効果ガスである

二酸化炭素の排出量をゼロにしようという取組み。昨今、脱炭素と

聞かない日はないですよね。

日本では2050年に温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする目標を

掲げ、国や都も補助金や助成金を出し、必死で国際目標を達成しようと

している。

なぜか!?

世界では大きな理由として下記の2点が挙げられています。

・地球温暖化による気候変動

・化石燃料の資源がなくなる

その為、パリ協定(COP21)やSDG‘S、カーボンニュートラル

(排出量ゼロ)が叫ばれています。何の事やらと言う事で、

我々一般国民からしますと家庭からの排出が該当します。

日本全体としての二酸化炭素の排出量の約15%が家庭からの

排出分とのこと。 また、1世帯あたりの二酸化炭素排出量は

約4,150kg-CO2/世帯で、内訳は照明・家電製品などからが約31%、

自動車からが約26%、暖房からが約16%、給湯からが約14%と

なっているそうです。

意外と簡単にできることが多く効果が見込まれるので、

省エネが叫ばれております。

簡単にいいますと

・照明をLEDに変更する(電球から1/4削減)

・新しい家電に買い替える(10年前の冷蔵庫なら1/2削減)

・高効率の給湯器、エアコンに替える(1/3~1/4削減)

・家の性能(断熱・気密)を良くしてエネルギーロスを減らす。

※ここで工務店の出番!!

・エネルギーを創る、貯める(エネファーム、太陽光発電、蓄電池)

・燃費の良い車に替える(ハイブリット、電気、水素等)

などなど、お金はかかりますが。

日々の家庭からの排出を減らすと日本、世界が良いことになります。

次世代、次々世代に持続可能な世界を引き継ぐ責任が現世代の

私たちにはあります。

そもそもの家の性能を上げ、自然の力を利用して、省エネを図る

手法があります。

それはパッシブデザインの手法です。次回、お楽しみに。

お客様は何のために住まいを建てるのか。

『お客様は何のために住まいを建てるのか』

なぜ高いお金を払って家を建てるのか。

住宅は人生で一番高価な買い物とも言われている。

なぜ35年の住宅ローンを組んでまで家を建てるのか。

何のために!?

それはまさしく、家族の幸福の為に。これ以外にあり得ない。

そのために35年という途方もない年月の借り入れをし、人生で一番高価な買い物をする。

配偶者の為に、子供の為に、親の為に、家族の為に。

とてつもない覚悟である。そんな覚悟をもったお客様に対して工務店は真摯に応対しないといけない。お客様の人生を賭けた一大事業を工務店は覚悟をもって向き合わないといけない。

お客様の思いに対し、我々工務店は現場を大切に、丁寧に扱わないといけない。

お客様の人生を賭けた熱い思いに工務店も同じ熱量で向き合い続けない限り、

お客様にご満足戴ける住まいづくりは出来ない。

今日もお客様の思いを胸に刻み、仕事をしよう。

池田 勝樹

賃貸住宅

土地を有効活用するために賃貸経営をお考えになると思います。

まずメリットとしては毎月一定のに不動産収入を得られることです。

ローンの支払額より賃貸収入が多くなれば収入にもなりますし、

ローンが終わればそれがそのまま収入にもなります。

ただ入居者のニーズに応えられるように立地条件や建物設備なども

しっかり考慮しメンテナンス費用なども考えなくてはいけません。

【POINT】

○今後の老後の資産として

これから超高齢化社会になり、老後の不安を考えたとき一定の収入が見込める

賃貸経営や相続対策にもなりえることが注目されています。

また、不動産は、万一の場合に資産として家族に残る大切なものです。

○税金の話、お金の話

では、なぜ資産になるのかまたどんな税金対策になるのか

固定資産税 200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の6分の1に軽減賃貸住宅の場合

200m2×住戸数の面積が小規模住宅用地として認められます。

都市計画税 200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減また新築した場合

新築された建物は、120m2までの部分について固定資産税が2分の1になります。

〇一般住宅 → 新築後3年間

3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅 → 新築後5年間などの税金が軽減されます。

〇他にも相続税も軽減されることになります。

相続税はアパートが建っている土地が、 小規模宅地等の減額の特例 により、

200m2までを評価額の50%に減額することができます。これにより評価額が

下げられ相続税の軽減にも繋がります。

ただ平成30年に厳格化されています築3年以内は適用されません。ご注意下さい。

◯デメリット

ローンを組んで賃貸を建てても、デメリットはあります。

立地条件、空き室のリスク、金利の変動などや災害リスク、火災保険の保険料修繕費、

老朽化などを考えなくてはいけません。

きちんとメンテナンスをしていくことで空き室のリスクなども回避できます

賃貸経営も計画をきちんと立てて進めましょう。

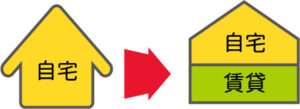

賃貸併用住宅とは・・・

賃貸併用とは自宅の一部に賃貸の住まいを一緒に建てるということです。

つまり、自宅を持ちながら、大家さんにもなるという不動産経営にもなります。

まずはどんな形の賃貸併用をお考えになるでしょうか?

賃貸併用のパターン

●現在の土地に自宅と稼ぐ家

一般的なケースとして実家の土地や相続した土地に賃貸併用住宅を建てる。

- 実家を2世帯にして将来的には賃貸として活用

実家を2世帯住宅に建替え、親世帯をバリアフリーにし

将来的には賃貸として活用することもできるようにしておけば

資産として活用できます。

- 土地を購入してから賃貸併用住宅

土地を購入して自由設計にしたくても予算の都合でなかなかできない

賃貸併用住宅を一緒に建てて、それをローン返済へすればローンが

組みやすくなることがあります。

- 相続した土地に自宅と貸家を建てる

実家の広い土地を相続した場合。建ぺい率や容積率に余裕があり自宅を建てて、

アパートや貸家を建てることもせっかくの土地を有効活用することができます。

また、アパートより貸家のほうがファミリー層に人気があり長期的に借りていただけます。

【POINT】

◯自宅でありながら不動産を持つということ

まずはどんな計画をお持ちか、考えてみましょう。

不動産を持つということは管理をするということです。

管理などがあります、もちろん不動産会社にお願いすることも考えなくてはいけません。

そして入居者との共生。自分が建てた居心地のいい住まいのはずが

入居者とのトラブルで居心地が悪くなっても大変です。

敷地に合わせて設や音の問題などプランを考えてきちんと計画を立てて

住まいづくりを進めましょう。

○東京ならではのメリット・デメリット

都心は人口が過密していますので、まずは計画をお考えの土地の賃貸需要をよくみて、

調べてから計画を考えましょう。せっかく建てた賃貸に入居者が入らなければ

意味がありません。

また、その反対で立地条件がいいのでずっと家賃収入が入ることもあります。

○税金のお話、お金の話

賃貸併用住宅を建てる際、一番重要なのはローンの種類です。

住宅ローンの場合、金利も低くローンを組めますが自宅より賃貸部分が広い場合は

アパートローンとなり金利も高く返済期間も短くなる場合があります

また住宅ローンですと住宅ローン控除にもなります。

他にも固定資産税の軽減、相続税の軽減にもなります。

こちらは賃貸住宅と同じ軽減となります。

なぜ二世帯住宅を考えるのか?

「親が高齢になり一緒に暮らしたほうが安心」

「そろそろ建て替えを考えているが子世帯が一緒だと安心」

「親にサポートしてもらって子育てしていきたい」

「都内ではなかなか一戸建てが難しい、実家を建替えたほうがいいのでは」

などいろいろな理由があります。

二世帯住宅の多様化

最近は親と子そして孫が一緒に暮らす二世帯のほか、兄弟世帯が一緒に暮らす二世帯、親戚同士が一緒に暮らす二世帯など二世帯の形も様々になってきています。

そこで考えるのはどんな二世帯住宅にするか

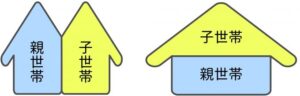

二世帯住宅のパターン

完全共有型

家の諸機能と諸設備を全て共有するお風呂、台所、玄関や階段なども共有する住まい建築コスト的にも一番お得な二世帯住宅となります。

部分分離型

玄関やお風呂などは共有で他はプライベート空間として分ける住まい

完全分離型

完全に空間を分ける住まい同じ建物であっても全て別にしておく1階や2階で分けたり、縦で分けるパターンも

【POINT】

二世帯住宅のメリット

「どちらかが旅行などに行っても安心できる」

「子供の面倒を見てもらえる」

「住宅メンテナンスの費用負担」

「病気のときに心強い」

「防犯対策」

「税金の優遇」

「ローンの軽減」

二世帯住宅の税金、お金の話

まず二世帯住宅にすると相続税の軽減ができます。

『小規模宅地等の特例』として親世帯と子世帯が同じ敷地内(上限330m²)に、同居あるいは生計を共にしていれば評価を80%減額することができます、

二世帯住宅(完全分離型も含む)も対象となっています。ただ名義などが区分所有登記などで分けられないケースもありますので注意が必要です。

その他にも固定資産税の軽減や住宅ローンの控除、消費税増税に伴い住宅ローン控除を3年延長も決定しました。長期優良住宅であれば控除額は大きくなります。