継手

みなさん、こんにちは。

中野区工務店 小河原建設 住宅事業部 設計の松永です。

いかがお過ごしでしょうか。

突然ですが、みなさん、鉄筋にご興味はありますか。

先日、鉄筋の勉強をしていたところ、日本で一番長い鉄筋の規格は、12mだと知りました。

12mの鉄筋、運ぶのも施工するのも大変そうですよね。

巨大な建築物、橋やダムなどで使用するのでしょうか…

住宅では、主に鉄筋は、基礎に使われています。

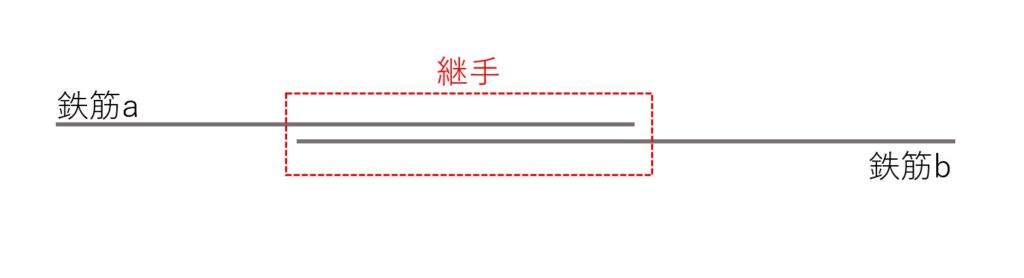

基礎の鉄筋を組む際、上記のように長い鉄筋を使うと、大変ですので、短い鉄筋を継いで使います。鉄筋を継ぐ箇所を「継手」と言いますが(下図参照)、この部分は、力がきちんと伝達されるよう、十分な長さを確保する必要があります。

弊社では、 40×鉄筋の直径 以上確保し、施工を行っております。

私は、以前、品質管理を行っていた時期があり、その際は、鉄筋の継手の長さもチェックをしておりました。現在は、現場担当者が確認をしております。

最近は、設計に移り、デスクワークが多いですが、現場で、学んだこと、思い出しながら、日々成長できるよう、頑張りたいと思います。

土佐和紙

小河原建設 住宅事業部の石田です。

今回の「暮らしのコラム」では、土佐和紙のご紹介をさせて頂きます。

土佐和紙とは和紙の壁紙でして、伝統的な紙漉き技術で製造され、自然素材を原料としております。

紙ならではの独特の風合いを楽しむことができます。

歴史も古く、「土佐和紙の黄金期」は江戸末期というお話しもあります。

又、住まいにとって次のようなメリットがあります。

1.調湿効果がある…湿気を吸放出する作用があります。夏は涼しく、冬は暖かく感じられます。

2.調光、吸音効果がある…光と音を分散・乱反射させるので、光や耳障りを柔らかく感じ取ることができます。

3.有害物質ゼロ…自然の植物を原料としているので、身体に害がありません。

4.リフォームしやすい…剥がすことなく、そのまま重ね張りができ、厚みも2倍になることで調湿性、保温性も高くなります。

なかなか魅力的な特徴ですね。

原料の自然素材が気になります。主な素材をご紹介いたします。

まず 楮(こうぞ クワ科)です。 繊維が長くて太く、丈夫な紙ができます。

次に 三椏(みつまた ジンチョウゲ科)。繊維が細く艶があり、滑らかで光沢があります。

西陣織の金糸、銀糸や一万円札にも使われているそうです。

そして 雁皮(がんぴ ジンチョウゲ科)。繊維が最も細く粘りがあり、栽培が難しく、

山地で自生しているものを使用しているそうです。

最後にケナフ(アオイ科)。二酸化炭素を大量に吸収するので、環境改善作物として注目されております。

このような植物が原料の壁紙に包まれると、心にも身体にも良さそうな感じがします。

こちらの壁紙は、調湿性や収縮性が高いことから約1~2cmの重ね貼りを基本としております。

お手入れ方法としては、塗れた布で軽く叩くようにして一度汚れを浮かし、時間をおいた後、

乾いた布で拭きとります。

時間がたつほどに風合いが良くなります。それはいろいろなものを吸収することから起こるそうです。

ゆっくりと変化していく工程を楽しむのも面白いですね!

弊社のモデルハウスにも、この和紙を採用しております。ぜひ見にいらして下さい(^^♪

木造と防火

こんにちは。中野区の工務店、小河原建設の谷内です。

今回は都市部で求められる木造の防耐火性能についてお話したいと思います。

都市部では大規模な建築物や、不特定多数の人が利用する建築物が多くみられます。

火災が発生してしまうと、人命への危険性や、周辺へ被害が広がる可能性が高くなります。

万が一、火災が起こった際、十分な避難・救助時間を確保するため、市街地(都市部)では建物に火災を抑制する構造が求められます。

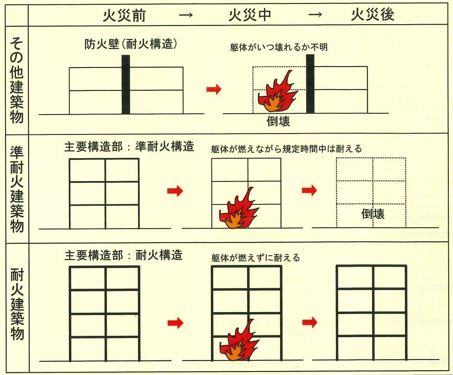

- 耐火建築物

主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)が耐火構造であるもの、または耐火性能検証法等により火災が終了するまで耐えることが確認されたもので、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火設備を有する建築物の事

→火災中・火災後も消防活動によらず倒壊しない性能

- 準耐火建築物

主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)が準耐火構造、またはそれと同等の準耐火性能を有するもので、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火設備を有する建築物の事

→火災中は消防活動によらず倒壊しない性能

築基準法では、『地域、規模、用途』に応じて防・耐火の規定が定められていますので、

その規定に合わせて火災で倒れない木造建築が建てられるようになりました。私たちが生活する東京でもこれから住宅以外のさまざまな木造建築を目にする機会が増えてくると思います。

以上、住宅事業部 谷内でした。

自宅リフォームについて①

東京中野区の工務店:小河原建設 住宅事業部 佐藤です。

我が家は最近リフォームをしたのですが、うまくいったと思った場所のひとつに洗面所があります。

よくある洗面所のレイアウトはお風呂の隣に1間角のスペースがあり、洗面化粧台があって、その隣に洗濯機を置いてというのが定番ですが、洗濯機を見えるところに置きたくなかったので、洗濯機と洗面所を分けることにしました。そして洗面所の先にトイレを設けたのですが、リフォームの制約もあって、洗面所に窓をとることができませんでした。

今まで住んでいたマンションも洗面所に窓がなかったので、気にならないかなとも思ったのですが、思い切ってトイレとの間の間仕切り壁に室内窓を設けました。

トイレに窓?と思われると思いますが、私の大好きな住宅作家の方がやっていたので、さっそく真似してみました(笑)

やってみるとトイレを通して採光をとれるようになり、照明を付けなくても昼間なら洗面所がつかえるようになりました。

トイレに入っている影がうつるのが嫌なので、便器に座って頭の影が見えない高さで開口部の下端を設定しました。

窓をつけたことで本当なら無窓室で照明をつけなければ入れないはずの洗面所に採光が取ることができ、昼間なら電気をつけなくても洗面所が使えるようになりました。

間仕切りガラスは型ガラスにしたので、オープン棚の上の物がなんとなく透けているので、今度すりガラスフィルムを貼ろうかなと計画中です。

住宅事業 佐藤

居心地

こんにちは。中野区 工務店 小河原建設 住宅事業部の松永です。

もう12月も終わりですね。本日で、年内最後のブログとなります。

突然ですが、みなさんは、どのような場所に居心地がよいと感じられますでしょうか。

場所や状況によっても様々だと思います。

例えば、カフェや電車が空いているとき、どの席をお選びになりますか。

端(壁側や窓側)の席を選ぶという方が多いのではないでしょうか。

一般的に端の席が好まれるとされており、その理由は、公益社団法人 日本心理学会によると大きく2つあるそうです。

1つ目の理由は、身を守るためには、端の方が有利であるからです。

壁が近いと外敵から身を守りやすいため、安心感が得られます。

2つ目は、混雑時などに、他者との接触を避けるためです。

このように、端に居心地のよさを覚える人は多いです。

そして、このような特性を活かし、大空間に壁を配した建築もあります。

宮晶子さんのhouse ⅰがその一つです。

(写真:miya akiko architecture atelier HPより)

一方で、一般的な住宅を考えた場合、一緒に生活するのは、家族のことが多いと思います。

そのため、外出しているときより、他者との接触を避けたいという気持ちは起こりづらいように感じます。

私は、家にいるとき、壁の近くにいたいとはあまり思いません。

一方で、自分の部屋がなかった幼い頃、家族と喧嘩をしたり、叱られたりすると隅っこにいることが多かったです。

みなさんは、お家の中でどこが居心地の良い場所でしょうか。

本年もブログをお読み頂き、ありがとうございました。

来年も小河原建設をよろしくお願いいたします。

皆様、良いお年をお迎え下さい。

2023年が皆様に取りまして、幸多き一年になりますようお祈りいたします。

ハニカムスクリーン

中野区にある工務店、小河原建設の石田です。

皆様のお部屋には窓が必ずあると思いますが、その窓にはカーテンはついていますか?

窓にはカーテン以外にも、布地などを折り畳んだり延ばしたりして窓を覆う

シェードというものがあります。

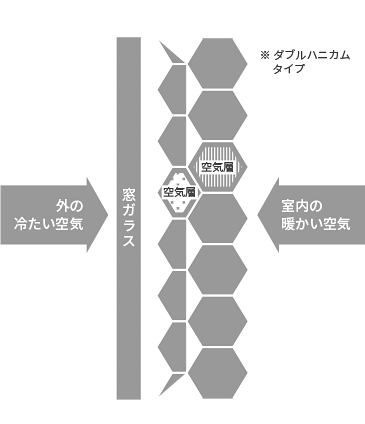

その中にハニカムスクリーンという、断熱性にも優れた商品がございますので

ご紹介をさせて頂きます。

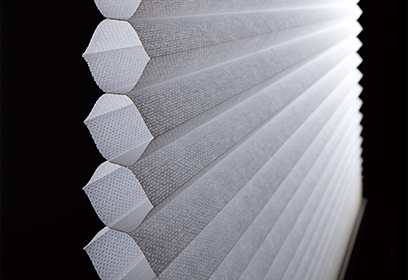

ハニカムスクリーンとは、横から見るとハチの巣のような形が連なっている

スクリーンのことです。

このハニカム構造の生地がつくる空気層によって、断熱効果が期待できます。

例えば冬場の暖房時に窓から逃げる熱の割合は、約58%と言われております。

この逃げる割合を半分くらいにする効果が期待できるそうで、

つまり約30%におさえられるのです。

又、光を適度に通しますので、スクリーンの綺麗な色合いが見えてくるのも

特徴の一つです。昼間は明るいままで生活ができるのは嬉しいですね。

写真のように窓枠内に取付られますので、スッキリとした印象にもなります。

窓下に家具などが置いてあるところに設置すれば、カーテンのように布地が

邪魔にならなくてすみます。

ハニカムスクリーンは、断熱効果が期待でき、かつスクリーン独自の機能性も生かせるものです。

お薦めの商品ですので、ぜひご検討下さい。

お問い合わせもお待ちしております!

都市木造につて

こんにちは。中野区の工務店、小河原建設の谷内です。

今回は都市部で求められる木造の防耐火性能についてお話したいと思います。

木材の短所として鉄骨造やRC造とくらべて『燃える』といデメリットがあるイメージが有るように言われます。しかし、実際、木は自分自身だけでは燃える事はなく、周りから熱をもらって、初めて燃える材料です。

熱をもらい、自分自身が持っている水分がなくなり、260℃に達すると可燃性ガスを出し燃えると言われています。

建物の中には沢山の可燃物があり、そこに着火し燃え拡がり、火災につながるケースが多く、昔の木造住宅は防火・耐火に関する工夫がなされていなかったため燃えやすいというイメージが強くなっているのだと思います。

国が行ている実験でも、『木は燃えると、表面が炭化し断熱層になるため、火が燃え拡がりにくい材料(ゆっくり燃える材料)』と言われています。今まで短所だと思われていた部分が、考え方を変えれば実は長所ともなるので、それを考えると木材利活用の可能性が広がることもあって、さまざまな法改正により、木造を促進する法律が出てきています。

これらを考えていくと、木造の建物に必要な防耐火性能として、

①構造躯体:燃え抜けない、燃えて壊れない

②内装:燃えない、燃え拡がらない

③収納可燃物:燃えない、燃え拡がらない

という事を考える必要があります。

上記を意識して、火災が起きた時に沢山燃えないように制御していく事が建築基準法でも定められています。

準耐火建築物・耐火建築物等、今では木造でも沢山燃えない建物がつくれるようになってきています。木造の可能性がどんどん広がっているので、これから街並みに木造が増えて行く事を考えると、とても楽しみです。

以上、住宅事業部 谷内でした。

カーボンニュートラル

こんにちは。中野区の工務店、小河原建設の谷内です。

世界的にカーボンニュートラルに向かう動きがある中で、日本も2050年カーボンニュートラル目標が掲げられ、そこに向けての動きが活発になってきました。

地球温暖化防止のため、私達 建築業界でもCO2吸収作用の高い木材を使用した建物を建てて行こういう法改正の流れが強くおしだされています。

今まで木造の建物というと、住宅が一般的でしたが、2010年に『公共建築物等における木材利用の促進に関する法律』が定められ、低層の建物は『木造化』、中高層の建築は『木質化』する法律も出てきております。都市部では燃えない建物を建てるため、鉄骨造やRC造が選ばれることも多かったわけですが、これからはさまざまな建築に木が多様されることが増えてくることになると思います。

- 住宅・建築物における木材利用には次の3つの意義

①森林による二酸化炭素の吸収作用の保全と強化

②二酸化炭素の排出と抑制等

③山村その他の地域経済の活性化

※都市(まち)の木造化推進法(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木造の利用の促進に関する法律)§3基本理念より

- 上記の意義等を踏まえ、建物の木材利用促進に係る次の法律が近年改正

・都市(まち)の木造化推進法(R3年度改正)

→法律の対象が公共建築物から建築物一般に拡大

・建築物省エネ法及び建築基準方(R4年度改正)

→木材利用促進のために防耐火規制を合理化

ただ、木材をただ使うだけではなく、森林の木を『伐って、使って、植える』という森林の若返りをすることでCO2の吸収作用の保全と強化ができるとの事なので、今まで海外の輸入材に頼っていたものを、これからは地域材の活用を積極的に行っていくことが重要課題となってきます。

いずれにしてもこれからは、木造の巾が広がってきますので、都市部での木造建築がみられることも増えてくると思います。

以上、住宅事業部 谷内でした。

温熱セミナー(後期)第一回を受講しました。

小河原建設 住宅事業部 佐藤です。

みなさん、2025年にすべての新築住宅、非住宅で省エネ適合が義務付けられることご存じですか?

新築の確認申請で、省エネの基準の適合が審査されることになります。

簡単にいうと建物の省エネルギーの基準の値が決められていて、その範囲にある建物かどうかチェックされるということです。

私の業務は主に申請関係を担当しているのですが、その中で長期優良住宅の申請等で外皮計算というのをよくするのですが、なかなか深いところまで理解ができていないので、理屈を理解するため、温熱カレッジというセミナーを受講させていただきました。

今回、第一回は温熱計算の基礎の基礎について学びました。

その中で、自分の中ですごく分かっていなかったものに、W(ワット)という単位がありました。

例えばエアコンのカタログを見ても、消費電力もW、能力もW(kW)で表現されています。また、ガラスやサッシの性能をみてもW/㎡K、、ここでもWが使われています。よく理解しないでもとりあえず使っていました。でも今回のセミナーでやっと理解できました。

なんとWには3つの意味があるそうです。

①発生する熱量~1秒間に何Jの熱量が発生するかを示す

②移動する熱量~1秒間に何Jの熱量が移動するのか

③消費される電力量~1秒間に何Jの電気エネルギーが消費されるのか

同じWなのに3つも意味が?!と驚きました。でもこれで何故実態がわからなかったのかわかりました。それがわかっただけで、大分自分の中で温熱計算が身近になってきました。

というところで、続きはまた次回。。。

つながり

みなさん、こんにちは。 中野区工務店 小河原建設 住宅事業部 設計の松永です。

いかがお過ごしでしょうか。

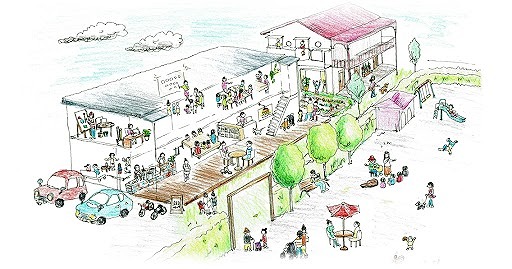

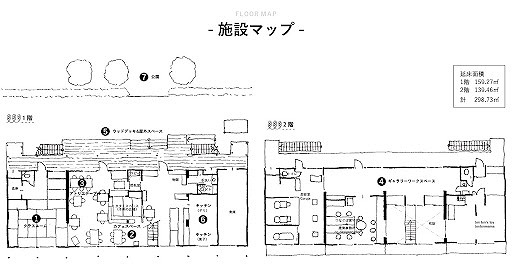

先日、建築関係のイベントに行った際、 埼玉県草加市の公民館のようなカフェのような施設「シェアハウス つなぐば」を知りました。

興味深かったので、皆さんにご紹介できればと思います。

この施設は、 「仕事につながる」「母親とつながる」「地域につながる」がコンセプトとなっており、 働きながら子どもと一緒に楽しめる場所を作りたいという思いからできました。

ここでは、カフェでお料理やお菓子を提供したり、ワークショップを開いたり、お店を出すこともできますし、 また、コワーキングスペースで、PC作業などすることもできます。

また、カフェには、様々な年齢の子どもがおり、子連れでカフェにくる方、カフェのスタッフの方、みんなで子どもを見守ります。

(写真には、お子さんが少ないですが、普段はいるみたいです)

私は、この「シェアハウス つなぐば」を知ったとき、何だか、羨ましく感じました。 私自身の子どもの頃は、あまり地域との交流がありませんでした。 そのためか、近所おばさんに怒られたり、駄菓子屋のおじさんとお話したり、そういう風景に憧れがあります。

最近は、便利な世の中であり、機械化される部分も増えていくと思いますが、 人と人の心の繋がりは大切にしたいです。

住宅は、家族の心と心が通う場であると思います。 お住まいになるご家族が笑顔で暮らせるような家を設計できるよう、精進していきたいと思います。

(イラスト・写真は「シェアハウス つなぐば」HPより引用しております。)