恵比寿駅前トイレ

こんにちは。中野区工務店 小河原建設 住宅事業部 設計の松永です。いかがお過ごしでしょうか。

前回、暮らしのコラムで、渋谷区のトイレのお話をさせて頂きました。

今回も、渋谷区の公衆トイレを見てきましたので、ご紹介したいと思います。

今回訪れたのは、JR恵比寿駅西口のすぐ近くにあるトイレです。

駅前のためか、利用される方も多い印象を受けました。こちらのトイレはクリエイティブディレクター 佐藤可士和さんが手がけられました。

極端に目立ちすぎない入りやすく、使いやすい佇まいを意識してデザインされたようですが、確かに、周りに馴染んでいる、主張しすぎていない感じがしました。

また、トイレの出入り口の周りを横格子が囲っており、周囲の人から、トイレに入る姿が見えづらくなっています。人の多い駅前ですが、利用者に配慮されていると思いました。

一方で、最初、パッと見たとき、どこを使えばよいのか、すぐ分かりませんでした。トイレの配置を見て確認し、中に入りましたが、プライバシーと視覚的な分かりやすさの両立は、難しいのかもしれません。

トイレは個室が5つあり、全て男女兼用です。

一部のトイレは、ベビーベットがついていたり、オストメイト用の仕様になっていたりと、様々な方が使用しやすい造りとなっています。

男女兼用トイレは、賛否両論あると思いますが、利用されている方は、男性の方が多い印象を受けました。女性ですと、抵抗感がある方もいらっしゃるかもしれません。

今回のトイレは、個人的には、トイレの個室というより外観が素敵なデザインでした。

皆様も、よろしければ、ご覧になってみてください。

杉

中野区の工務店、小河原建設の石田です。

「暮しのコラム」にて主に自然素材のことを書かせて頂いておりますが、今回は建築用資材、フローリングにも使われている杉について調べてみました。

杉は誰でも知っている木であります。というのも本州北部から南にかけて分布しているので、見かけることも多いということです。北は秋田杉、南は屋久杉というように、よく耳にする名前もありますね。

建築資材では柱によく使われておりますが、その特徴は… 柔らかく加工しやすい、軽い、粘り気があるといったものとなります。

そして真っすぐに伸びるため扱いやすい面もあるそうです。確かに杉の木を思い浮かべると、直線でスッとした姿勢の良い木という映像が思い出されます。

その杉のなかで、美しい杉「吉野杉」があります。吉野杉は年輪幅が細かく、均一で、白っぽく材木も綺麗!です。

この杉は日本三大人工美林の一つです。奈良県の吉野スギ 、静岡県 の天竜スギ、三重県の尾鷲(おわせ)ヒノキとなります。

天然の日本三大美林は、青森ヒバ、秋田スギ、木曽ヒノキです。天竜杉は中心部分の赤みが多くて粘り強いもので、秋田杉は木目が細かく強度に優れ狂いが少ないものとされております。秋田の曲げわっぱのお弁当箱は工芸品で有名です。

もうひとつ、弊社でも取り扱いのある日光杉をご紹介します。

日光・鹿沼には人口造林の歴史が古く、あの日光東照宮造営の時期に参道として、日光杉並木が造林されたのも有名です。

やはりこの杉も脂分が多く、粘り強いのが特徴です。艶があり、美しい見た目から家具や建具などにも用いられております。

良い木を採るには、森林の保護活動もしなければなりません。

正しい伐採をし、整備をして、新しい命の芽を育て循環していくことが本当に大切だと思います。

地球温暖化が進む中、その防止対策として良い木が育つ環境をつくり、それによって自然に助けられることで、私たち人間も良い成長をしていきたいものです。

この春の花粉症が終わったら(+_+)、山に行くのを楽しみにしています!

住宅の隙間【C値】について

設計の佐藤です。

住宅の性能で断熱性能はとても一般的でご存じの方も多いとは思うのですが、もうひとつ、C値と言うのを聞いた事がありますでしょうか?これは断熱性能と合わせてとても大事な値のひとつです。

C値とは建物の隙間相当面積といい、「家にどれくらいすき間があるのか」を現わした数値です。 C値の計算方法は、住宅全体の隙間の合計面積÷延べ床面積です。 建物に空いている隙間を1平方メートルあたりに存在するすき間の面積で示した値で表しています。 つまりC値が小さいほど、すき間が少ない高気密な家ということになります。

断熱性能がよくても隙間があると本来の断熱性能が十分に発揮されません。そのため工事の際はかなり色々なところに気を使って隙間をふさぐ工事をします。

高気密をうたってない建物のC値は10㎠/㎡前後ですが、高気密住宅では1㎠/㎡以下の建物も多いです。

西参道公衆トイレ

こんにちは。中野区工務店 小河原建設 住宅事業部 設計の松永です。

いかがお過ごしでしょうか。

みなさん、渋谷区の公衆トイレをお使いになったことはありますか。

渋谷区では、建築家やデザイナーが公共トイレを手がけるプロジェクト「THE TOKYO TOILET」を実施し、昨年3月末までに、17カ所のトイレが設置されました。

そもそも、なぜ、このプロジェクトが行われたかといえば、トイレは、日本が世界に誇る「おもてなし」文化の象徴ですが、公衆トイレは汚い、臭い、暗い、怖いといったネガティブなイメージがあり、利用者が限られています。そこで、誰もが性別、年齢、障害を問わず、誰もが快適に使用できるトイレを作ろうということで、この企画が始まりました。

先日、このプロジェクトで建てられたトイレの一つを見てきましたので、ご紹介させて頂きます。

訪れたのは、「西参道公衆トイレ」代々木にあるトイレです。建築家の藤本壮介さんがデザインされました。

道路にポツンと公衆トイレがありました。夜に行きましたので、中から、あたたかい光がこぼれています。

手前の壁が低くなっている部分には、蛇口が設けられており、中央部に向かい、水が流れます。個室の中でも、手が洗えるようになっていましたので、どこまで利用する方がいらっしゃるか、分かりませんが、コミュニケーションが生まれそうな場でした。

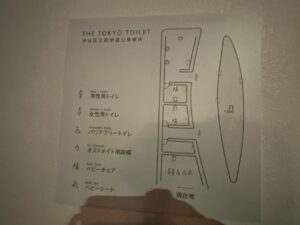

少しわかりづらいかもしれませんが、トイレは写真のような配置になっています。手前側から、多目的トイレ、女性トイレ、男性トイレと並びます。

外観もそうですが、トイレの個室の壁も角が無く、曲面になっています。天井は間接照明で、女子トイレの鏡は丸型のものでした。角張っている部分が少ないせいか、優しい印象のトイレでした。

藤本壮介さんは、有名な建築家ですが、私はまだあまり作品に触れたことがありません。他の作品も見てみたいと思いました。

彼は、建物の内と外をはっきりとさせる壁や天井といった建築の基本的な要素を曖昧にすることで、自然と構造物がナチュラルにつながる「森」のような建築をつくりたいと言っています。

このトイレでも、その要素を感じられたような気がしました。

ご紹介したトイレ、代々木 3-27-1 にございます。

よろしければ、近くを通られた際、お使いになってみて下さい。

無垢のフローリングのお手入れ方法

住宅事業部の石田です。

弊社は中野区の自然素材の家をつくる工務店でして、事務所内にショールームが併設されております。

その床は無垢のフローリングが数種類(杉、バーチ、サクラ、パイン、そしてオーク!)貼られているのですが、先日その床を丁寧にお掃除する機会がありました。

冬という乾燥している季節柄か、目地の隙間が結構あいていたように思われました。

暖房器具の影響もあるのかもしれません。

※夏の湿気が多い時期は、逆に膨らんで隙間が目立たなくなります。

掃除機や雑巾を使い、社員の数名で行いましたが、無垢の木とあって、掃除方法はこれで良いのか

少し悩むところがありました。

そこで、今一度無垢のフローリングのお手入れ方法を探ろうと思い、様々な記事を読み、簡単ですがまとめてみましたのでよろしければご覧になって下さい。

その前に…フローリングには、傷や汚れ防止のために塗装を行います。

主には「オイル塗装」と「ウレタン塗装」があります。

その特徴として

オイル塗装:木の内部に浸透させて保護する塗装 →木の肌触り、質感を感じられる

ウレタン塗装:表面に固い塗膜をつくるコーティング塗装 →傷やシミがつきにくい

無垢のフローリングは、何といっても調湿性能と足触りの良さといった大事な特徴があります。

その特性を生かした塗装はオイル塗装ではないかなと思っております。

弊社も標準仕様には無垢のフローリングを取り入れており、このオイル塗装仕上げをしています。

そのオイル塗装のお手入れですが、

塵やホコリには →掃除機で取り除く、雑巾やドライ系のフロアワイパーでの拭き掃除を行う

落ちにくい汚れには →サンドペーパーでこすり、表面を薄く削る 新しい面が出てくるので、出来ればまた浸透性オイルを塗って保護してあげる

凹みには →キズに水を数滴垂らし、蒸らしたタオルを乗せ、無垢材に蒸気を吸わせ、膨らませて目立たなくさせる

といったものになります。

そして、やってはいけないNGなこととして

「水蒸気式のクリーナーは使用しない 膨張や毛羽立ち、白濁の原因となる 塗料も頻繁に塗るとべたつきの原因となり、汚れが付着しやすくなるので注意する 年1回で十分とのこと」

※弊社のショールームの床もずっとお手入れはフロアワイパーのみです。

それでも綺麗ですので、あまり神経質にならないでもよいのかなというのが正直なところです。

無垢のフローリングって、軽微な汚れやキズなら自分で直すことができます。

無垢が経年で色が変わっていったりキズや汚れが増えていくのは、自分が年をとって変化していくのと同じなのかなと考え、相棒として共に生活していくのは楽しいものではないでしょうか。

木って面白いですね!

暖房が高い!~補助金で窓リフォームで暖房費節約!

住宅事業部の佐藤です。

エアコンは暖房と冷房どちらが電気料金がかかるかご存知ですか?

実はエアコンは冷房よりも暖房の方が電気代は高くなります。意外じゃないですか?

私は冷房のほうが高いと思っていました。

高くなる理由は夏場の気温が夏場の気温が30度の時にエアコンは28度差にした場合、その差はわずか2℃ですが、

冬場は気温が10度の時、エアコンで18~22度まで上げないといけないので8度から12度くらいあげないといけない。

その差10度です。この差が冬場の電気代が高いという理由らしいです。

電気代が24年1月分から大手8社で値上げになるとの事、それでなくても最近光熱費があがっているに、なるべく光熱費はかからないようにしたいですよね。

暖房費用をかけないようにするには、外へ逃げる熱をできるだけ減らし、窓から太陽光をふんだんに取り入れることがポイントです。

南の窓から入る太陽光は電気ストーブ並みの熱量があります。断熱性能をあげた建物に冬は南からふんだんに太陽光を入れ外に逃さないことが重要です。

熱が逃げる多くは窓なので、その断熱性能も上げることがとても大切です。

現在、日本では省エネの取り組みに向けた国から補助金が色々出ています。

その背景には地球温暖化を受け、国際会議である気候サミットで2030年度に温室効果ガス削減目標を46%削減を目指すことが決まり、政府としても、その実現のために省エネ化に今後10年間に14兆円のお金が投入されることになりました。

日本において最終的な消費エネルギーの中で、住宅のエネルギ―が増大していて、そのなかでも1/4が冷暖房による消費がで占められているらしく、その熱が逃げる原因の多くが窓からなので、特に窓に対する補助金に力が入っているようです。

2024年度は新築も改修も過去最大級の補助金が出るそうです。特に窓リフォームに関しては最高200万円まで補助金が得られるそうです。

今後の省エネにより冷暖房費の節約と、快適住空間のために、住まいのリフォームも考えてみてはいかがでしょうか?

明日館

みなさん、こんにちは。

中野区工務店 小河原建設 住宅事業部 設計の松永です。いかがお過ごしでしょうか。

先日、池袋にある、自由学園明日館に行ってきました。

(自由学園明日館HPより引用)

この建物は、近代建築の三大巨匠の一人、フランク・ロイド・ライトが設計した建物です。

以前は、学校として使われていましたが、現在は、セミナーやコンサート、部屋を貸し出すなど、様々な用途に使用されています。

明日館は、学生時代にも訪れたことがあります。当時も素敵な建物だと思いましたが、どこかで勉強のために見学に来ているという感覚でした。

今回は、フラットな自分で、何も縛りのない自分だったら何を感じるのであろうと思い、見学に訪れました。細部へのこだわりや、抜け感、庭へ導かれる様な廊下、など魅かれる場所が、いくつかありました。

言葉で、上手く表現出来ませんが、何か心に響くものがあり、建物の凄さを改めて感じました。

みなさんが、暮らす空間である住まいの仕事に携われることに誇りを持ち、日々精進していきたいと思いました。

みなさんは、建物を見に行かれることはありますでしょうか。

明日館は、セミナーなどの予定のない日だと自由に見学したり、お茶をすることもできますので、皆様、ご興味あれば、いらしてみてください。

塗り壁のようなクロス エコフリース

こんにちは。

中野区の工務店、小河原建設の石田です。

今回の「暮らしのコラム」では、㈱ナガイのエコフリースという商品のご紹介をさせて頂きます。

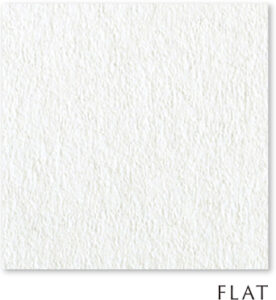

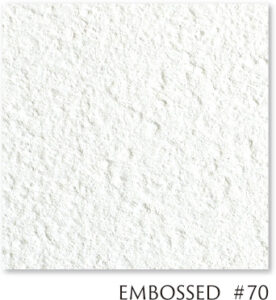

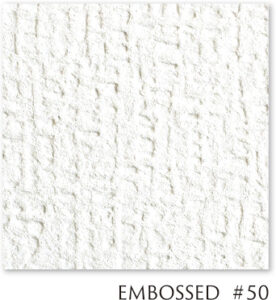

フリース(不織布)に塗装を施したもので、汚れたら上から塗り重ねられる商品です。

「不織布」と聞けば、やはり使い捨てマスクを思い浮かべますが、このマスクはなかなか破けたりしませんよね。

しなやかで強靱な不織布でできている為、摩擦や衝撃に強く、躯体が動いてもクロス切れやクラックが発生しにくく、ビニルクロスと比較すると経年劣化の目地開き等も起こりにくいそうです。

そして、なにより通気性や透湿性が高く、結露やカビの発生を抑えることで、住環境がよいものになります。

カラーも全11色ありますので、イメージに合うものが見つかると思います。

生地の模様も3パターンありますので、お好みによって選べます。

重ね塗りは約10回ほどできるそうなので、お部屋の模様替えもお手軽にできますね!

貼り替えを減らすので、CO2の削減に貢献するという環境にも貢献できるものとなります。

更にこちらは壁紙において、日本で初めてFSC認証を受けた製品でもあるそうです。

エコフリースを使用することで世界の森林管理が行き届くことになるので何だか嬉しくなりますね。

※FSC認証とは、森林の管理や伐採が環境や地域社会に配慮して行われているかを適切に管理し、

そのような森林に由来する製品を認証する制度です。

帯電しないのでほこりをほとんど寄せ付けず、手垢などの汚れは

スポンジに水を含ませて軽くこするだけ。

エコフリースのように、環境にも身体にも良い商品をこれからもご紹介していきます!

<施工例>

内窓設置

こんにちは。

中野区工務店、小河原建設の谷内です。

自宅の改修で内窓を使ってみました。

築42年の壁式鉄筋コンクリート造 、3階建てのマンションです。

当時のマンションは断熱材の施工がされておりませんでしたが、予算の関係でどうしても断熱材の施工は行えませんでした。

幸い、3階建ての2階に位置しているので、上下階からの底冷えや、夏場の天井からの熱気の伝わり方は、少ないように感じます。

ただ、サッシがシングルガラスのアルミサッシがついており、各部屋2.04㎡~4.5㎡程度の大きな開口があります。

方位は東向きです。

夏場は朝日が朝早くからサンサンに入って来てとても暑く、冬場はAM10時ごろにようやく陽が射し込んでくるような状況です。

さすがに窓まわりだけは改善した方が良いと思い施工しました。(LOW-E複層ガラスを使用)

12月現在で、なんとなくの体感ですが無暖房の部屋で内窓を付けた室内側と外側とでは2℃ぐらい違うような気がします。

実際、自宅で使ってみて体感してみると断熱効果を向上させる方法として、とても有効な手段だなと改めて感じた次第です。

今度時間がある時、温度差がどのぐらいあるはかってみますので、ご報告します。

以上、小河原建設 谷内でした。

無垢フローリング番外編

小河原建設 住宅事業部の石田です。

こちらの「暮しのコラム」にて自然素材のことを主に紹介させて頂いておりますが、今回は無垢のフローリングでも特徴のあるものを選定してお送りします。

㈱ナガイの商品からピックアップ致します。

初めに…

ボルドーパイン:フランスの南西部のワインで有名なボルドー地方が原産で、比較的硬く耐久性の高いパイン材。十分な厚みによりその表情は堂々たるものです。なんと 20mm厚!

塗装をしたものもあり、茶はブロンズ、白いものはメレンゲです。

レプトオーク:硬く木目がはっきりとし、耐久性にも優れている。60・120・150mm幅を幅違いで貼ることにより、一味違ったアクセントが楽しめます。

幅違いがあるのが面白いです。バラバラに貼ることで、床に動きが出てオークが柔らかく見えてきます。

ノッティーアルダー:北米でたいへん人気のあるレッドアルダー材。アンティークな雰囲気が部屋に重厚感を与えてくれます。

小さな節が散らばっていて、うるさくなく、自然な優しさのあるフローリングにも見えます。

ブラックウォールナット:世界三大銘木のひとつとされる最高級材。チーク、マホガニー等とともに世界3大銘木のひとつとされるブラックウォールナット。アメリカ東部、中部原産の広葉樹であり、ほどよい堅さと粘りがあります。落ち着いた色合いと重厚感のある木目が特徴です。

落ち着きのあるフローリングと言えばこれです。濃い目のお色が好きな方にはお薦めです。世界三大銘木ならではの風格があります。

床以外にも、パネリングとして壁や天井に貼るのも素敵です。アクセントにもなりますし、木に包まれている暖かな空気感が生まれてくるのではないでしょうか。

是非ご検討ください!